Меня всегда интересовали воспоминания о детстве: знакомство с ребенком, спрятанным во взрослом, до сих пор кажется мне лучшим способом узнать человека. Воспоминания о детстве современных украинских художников, рожденных, как и я в СССР, но принадлежащих к разным поколениям, сегодня мне кажутся особенно ценными.

Работа с ними натолкнула меня на мысль о том, что детство — как и искусство — не является автономным пространством, существующим по своим законам. Детское сознание — это призма, в которой преломляются, сочетаясь, самые разные фрагменты окружающей действительности. Но детский разум не знает об иерархичности смыслов, для него исторические события имеют такую же важность, как и личные: поездка на трамвае, запах бабушкиного дома или камушек, подобранный у обочины дороги.

Чем-то схожи взгляды ребенка и художника на политические и общественные процессы: им чужда холодная рациональность и схематичность, а аналитическое и эмоциональное сосуществуют, насыщая причудливую картину мира, о которой мы часто забываем, повзрослев. Мне кажется обрести ее вновь возможно только сквозь искусство.

Заканчивая работу над этой книгой, я часто спрашиваю себя: интересно, у кого отношения с советским более сложные? У тех, кто успел вступить с ним в антагонизм, бунтуя, отвергая или забывая? Или у тех, кто, остро ощущая происходящее, в силу возраста был вытеснен за борт политического?

Похоже, для людей моего поколения монстр остался запертым в детской… Может быть, и хотелось бы вернуться, чтобы понять что-то... Но ведь детской больше нет.

Первые столкновения детей, рожденных в СССР, с политическим полем происходили через взаимодействие с советской эстетикой. Родители и учителя были первыми интерпретаторами этих художественных объектов, наделенных властью — ведь жизнь в Советском Союзе подразумевала определенные ритуалы общения с изображениями и предметами, отягощенными идеологической нагрузкой. Ребенок же выступал “дикарем”, которому они были так же неведомы, как и чужды. Наверное, у каждого найдутся подобные воспоминания.

В детстве я любила тайком рисовать в книгах. Однажды, листая очередную детскую книжку, моя рука с карандашом застыла над изображением Ленина. Его череп был наполовину лыс, и я пририсовала ему маленькую шапочку. Обычно мне позволялись такие шалости, но в этот раз все было по-другому. Кто-то из домашних без улыбки объяснил мне, что этого делать нельзя, указав на небольшой портрет, стоявший на верхней полке домашней библиотеки, под стеклом. На мой вопрос «почему?» мне ответили уклончиво: «Потому что... он был умным человеком». Позже я узнала, что присутствие Ленина было не обязательным, но желательным во время официальных визитов докторов или работников ЖЭКа — рассеянная улыбка вождя излучала благонадежность.

Потом этот портрет исчез без следа — но и сегодня мне кажется, что его линия, несмотря ни на что, была воздушной и красивой. Никита Кадан вспоминает похожий эпизод: осенним днем он набросил курточку на плечи гипсовому Ленину. Этот жест вызвал недоумение у директора школы, родителей даже попросили объяснить происшедшее. Общение Ленина, доброго гения, с детьми было односторонним. Подарков он не принимал.

Эти акты неосознанной повседневной трансгрессии внушали взрослым почти священный страх, связанный с запретом на нарушение эстетического канона соцреализма. Здесь почему-то хочется вспомнить бабушку Владимира Кузнецова — украинскую народную художницу — которая однажды вышила огромного яркого Ленина в окружении космонавтов и цветов… Ее работа долгое время пролежала на полке.

Детство в 1980-е сопровождалось мерцанием черно-белого телевизора. Мари Басташевски вспоминает бесконечную процессию за гробом Андропова, на которую они смотрели вместе с бабушкой. «Ты родилась при Андропове или при Черненко?» — спрашивали мы друг дружку, чтобы понять, кто из нас старше. Для нас, детей, Брежнев, Андропов и Черненко были не людьми, но временными маркерами: мы были живы — а они мертвы.

Этим Горбачев отличался от остальных: он тоже был живым, носил очки, шляпу и родимое пятно, занимавшее половину лба. В детстве я была уверена, что это не что иное, как точное изображение контуров Советского Союза. Родовое пятно, позволившее ему стать вождем, а может быть, и татуировка, указывающая на особый статус. Я ни с кем не обсуждала свои предположения, но в обеих гипотезах прослеживалось что-то мистическое, роковое.

В августе 1991-го все изменилось: в лексиконе взрослых, целыми днями обсуждающих политику, появилось новое слово — “путч”. Именно ему, написанному с тремя ошибками, я посвятила первую запись своего первого личного дневника. Мне недавно исполнилось семь, и я уже год как была школьницей. Тем летом Горбачев немного задержался на море, в Крыму… Вскоре его перестройка сменилась словом “незалежнисть”, а затем впервые отчетливо прозвучало слово Украина. Это может показаться странным, но я помню, как услышала его в первый раз. Эта страна появилась в моем детстве.

На первом листе «Киевского дневника» Влады Ралко изображен темный силуэт с прорисованным сердцем, мозгом и глазами — а на полях значится: «Я читаю Канта…» Недавно я тоже перечитывала Канта — «Критику способности суждения», труд, закладывающий основы модернистской эстетики.

Немного неожиданно для философа, но в этом тексте Кант выступает почти художником, описывая пейзаж — «бесформенные горы, в диком беспорядке нагроможденные друг на друга, с их ледниками или мрачное бушующее море»— который, по его мнению, наилучшим образом сообщает ощущения страха и благоговения, характерные для переживания возвышенного. А чуть дальше, в намного менее известном пассаже, добавляет несколько строк о войне: «Война, если она ведется правильно и со строгим соблюдением гражданских прав, содержит в себе нечто возвышенное». Эта неуловимая логическая линия, прочерченная Кантом, соединяющая модернизм, романтический пейзаж и войну, кажется мне особенно интересной.

Ведь если война в той же степени, что и наблюдение природной стихии, порождает ощущение возвышенного, то можно предположить, что благоговение перед насилием является важным элементом модернистской эстетики.

События 2014 года в Украине подтолкнули многих к размышлению о природе восстания, насилия, войны.

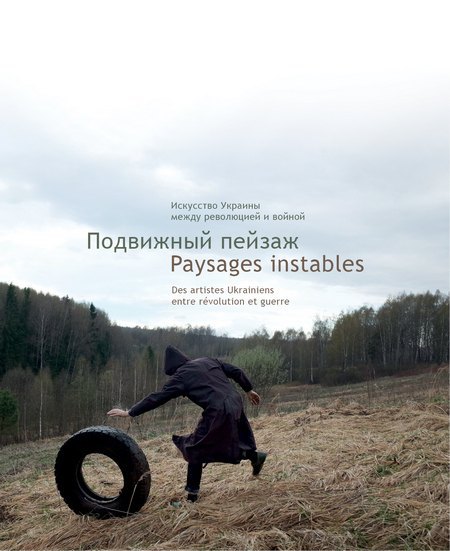

В 2014 году изображения определенного типа наводнили прессу... Благодаря огню и опасности, страданиям и героизму Украина на время стала казаться больше собственных границ. Но в этой новой грандиозности было что-то пугающее… Наверное, не будет преувеличением сказать, что революционные события в Украине открыли новый эстетический режим, оказавшийся столь соблазнительным для мировой прессы. Но эта книга не о нем. В нее намеренно не включено ни одного изображения, вписывающегося в канон репортажной фотографии протестов.

В своем интервью Александр Гляделов говорит, что ненавидит, когда его называют военным фотографом. На путешествия в горячие точки его подвиг не героизм или поиск приключений, а скорее желание понять: «Когда развалился Советский Союз, я был взрослым человеком, мне было уже за 30. Я хотел разобраться, что происходит с этой страной. Почему люди вдруг начинают воевать, убивать друг друга?»

Фотографии группы «Шило», созданные с использованием старинных методов проявки и печати, могли бы в другом контексте показаться слишком эстетскими. Сегодня же эта форма оказывается созвучной содержанию — работа со старинной советской пленкой придает фотографиям историческое звучание. На снимках, сделанных на Майдане в январе 2014-го, задолго до начала военных действий на Донбассе, вдруг проступает память о предыдущих войнах. И многолетняя дистанция между ними теперь кажется ничтожной.

Осознание войны как личной трагедии проступает в дневниках Алевтины Кахидзе, для которой оккупация Донбасса — это не насилие или руины, а непрекращающийся разговор с матерью, оставшейся в Ждановке.

И тем не менее у любой войны есть своя изнанка — повседневность,которая обычно остается за кадром. Из холодной композиции, выстроенной Мари Басташевски, намеренно изъят один план: непосредственное изображение насилия. Пейзажи Басташевски, обыденные на первый взгляд, -- это результат уничтожения свидетельств о совершенных преступлениях, от которых остался только скупой рапорт: «Следствие не дало результатов». Но это отсутствие человеческого намного красноречивее говорит о политической реальности Украины.

Книга завершается работой С. Браткова «Моби Дик» (2012). Это серо-сизое облако, заволакивающее полнеба, на мой взгляд, является одной из лучших визуальных метафор предчувствия того, что произойдет на постсоветском пространстве.

Ей вторит последняя работа серии Никиты Шаленного «Где брат твой?», снятая задолго до событий на Майдане. На ней изображены силуэты бойцов, лежащих на траве. Их черные тени сливаются с холмами, окутанными дымкой. Размышляя о войне, художник говорит: «Любая смерть становится частью пейзажа» — и, похоже, все мы обезоружены этим процессом. Пожалуй, именно это чувство — чувство бессилия перед происходящим на политической арене — объединяет сегодня интеллектуальное поле Украины. Воодушевленные революцией, художники оказались бессильны перед лицом войны. Но, возможно, стоит принять это разделенное бессилие за точку отсчета.