Одна из самых известных и растиражированных работ Олега Голосия — “Психоделическая атака голубых кроликов” — одновременно присутствует и отсутствует в Арсенале. Еще при жизни Голосия ее приобрели в коллекцию музея современного искусства в Глазго, где она и оставалась все это время. Показать ее в Украине оказалось невозможным из-за моратория на вывоз произведений искусства до 2020 года. Во всяком случае, таков официальный ответ со стороны шотландского музея, который предоставил только репродукции и ведомости о работе. Увеличенную копию “Психоделической атаки” распечатали на шифоне и повесили в одном из залов как огромную пелену.

Второй важный корпус работ, оказавшихся недоступными для ретроспективы в Арсенале — работы из некоторых частных коллекций и московской галереи “Риджина”, что, по большому счету, составляло большую часть работ на первой персональной выставке в Центральном Доме Художника Москвы в 1991 году, и того, что Голосий сделал во время резиденции в Германии в 1992 году.

Огромные экраны под потолком в последнем зале — аллюзия на последнюю прижизненную выставку Голосия в Мюнхене, когда куратор Кристоф Видеманн решил подвесить холсты Олега под потолком, подчеркивая, с какой стремительностью они были написаны. Изображение на экранах тоже не статическое — оно дрожит, мерцает и движется почти так же, как и репродукции на полиэстере. Видимые пиксели, плетение ткани, герцовка и воздушность — у особенностей, которые диктуют эти носители, оказалось много общего и даже толстый черный кабель на потолке, который тянется сквозь эти залы, их соединяет.

Многих известных работ тут физически нет, но, как и в наследии Голосия, в экспозиции они все равно занимают важное место. Реально можно увидеть в Арсенале все что до, помимо и после — около 120 работ и архивных материалов из 20 музейных и приватных собраний Украины.

Большинство работ на выставке — живопись, хотя если представить, что нужно выбрать потенциально наиболее успешную стратегию для молодого художника для работы в 1990-х, на постсоветском пространства, то консервативная живопись была последней в таком списке. Тем не менее, именно она стала основным медиумом Голосия и оказалась максимально жизнеспособной даже в хаосе перестройки. Может, из-за парадоксальной способности конвертироваться в любой другой медиум — много примеров того, как полотна Голосия хаотично перемещали по залам и подвешивали как инсталляцию, анимировали для фильма и переснимали на видео. Холст в данном случае — точка отсчета в цепочке перерождений и мутаций. Мы определенно знаем, что картина была, но фактически работаем с той формой, которая доступна или понятна в текущий момент.

В своей работе Голосий часто использовал материалы, не предназначенные изначально для классической живописи — строительные краски в банках были доступнее, и с ними значительно проще работать на огромных холстах. Речи о соблюдении технологии тоже не шло и в одном из залов на фото можно увидеть, как полотно высушивают над включенной газовой плитой в общежитии Художественного института (сейчас НАОМА). Если холст оказался больше стены — его края без церемоний загибали, а когда работа шла продуктивно, то предыдущие работы сворачивали в рулон, чтобы они занимали меньше места.

Времени прошло не так много, но очевидно, что его полотна будут рушиться быстро, даже с поправкой на доступные технологии консервации. В этом плане, стены институции нужны не только, чтобы сохранять работы, но и чтобы стать фоном для официальной документации произведения, способной циркулировать онлайн и офлайн, если еще можно говорить о таком разграничении. Цифровой клон потенциально может оказаться намного удобней для взаимодействия, и даже сейчас, в Арсенале, многие работы, включая “Психоделическую атаку”, именно так и присутствуют, хоть и не по причине хрупкости.

В экспозиции тяжело понять, что ее удерживает — пробелы, которые тут есть, никак не рушат саму выставку и не мешают ощущению того, что это внушительная ретроспектива. Это подобие эллипсиса, пропуска подразумеваемого слова, и, может, за счет него теряется иерархия и стандартная иконография подобных выставок, когда в центре — хит и неминуемая кульминация. Залы, скорее, похожи на подсчет вариантов побега от реальности: резиденция заграницей, кинематограф, сказки, мастерская, сквот, сны и галлюцинации. Вокруг этих узловых пунктов выстроена экспозиция в Арсенале.

Идею постоянной коммуникации и подвижных изменений еще больше разгоняют предложения кураторов свободно интерпретировать работы на выставке – так, как хочется зрителям. В итоге, истории о Голосие непрерывно воспроизводятся в залах Арсенала и расходятся как копии копий с неизбежной потерей точности: по дороге в Германию художник заплакал от увиденного или точнее расплакался на пути обратно, а Гнилицкий его успокаивал словами о том, что все снова будет хорошо… или все же плохо? Истории начинают циркулировать во всех возможных вариациях, а факты биографии уподобляются легенде — об одержимости работой, невероятном таланте, стремительном взлете и трагической гибели.

О самих работах истории возникают реже. Разве что о монохромных картинах, которые Голосий создал после службы в армии, вкратце рассказ мог бы быть таким: “Вернулся. Тяжело начинать работать. Оцепенение. Серые застывшие фигуры. Не важно, там люди или пейзаж. Они все как бетон”. Заманчиво выстраивать такие простые истории для каждого зала, но именно из-зa них затруднилось бы свободное прочтение его творчества.

Если попытаться хотя бы несколько разных работ Голосия удержать в памяти, то возникает головокружение и дезориентация, которую только усиливает рваный визуальный ритм оформления залов — работы и цитаты всплывают у потолка и громоздятся на полу. Образы сказочных персонажей соседствуют с реальными людьми, кошмары с библейскими и цирковыми сюжетами, провалы в XIX век и кино чередуются с приступами клаустрофобии в комнатах с шахматными полами. Голосий мог непрерывно работать над несколькими полотнами одновременно и тогда холсты висели сразу на трех стенах мастерской, в которой он замыкался на несколько дней.

Несмотря на отсутствие строгих хронологических координат в экспозиции, заметно постепенное угасание и истощение живописи. Даже в самых мрачных, но ранних его работах, “много масла”: живописный слой весомый, содержит много цветов и фактур. Вне зависимости от того, нежные работы или брутальные, инфантильные, агрессивные или нелепые — они есть. Но чем дальше, тем больше работы тают, тоньше становится поверхность, цвета увядают, нет резких линий, борозд, нервных движений. Но это не застылость, как в первых залах, там движение было или будет, а теперь в нем даже нет нужды. Последняя, вероятно, незавершенная работа Голосия — резко очерченная маска с открытыми глазами и едва различимый цветовой слой.

С момента создания работ прошло по меньшей мере 25 лет, но даже несмотря на присутствие огромного количества архивного материала, на выставке не удается обозначить дистанцию, которая нас разделяет. Эстетика 90-х так интенсивно питает 2019 год, что даже фрагменты из фильма братьев Алейниковых «История любви Николая Березкина» (1994), смонтированном из картин Голосия, вполне могли бы оказаться в портфолио любого сегодняшнего моушн-дизайнера или быть чьим то умышленным экспериментом с брутальными эффектами монтажа и стилистикой аналогового ТВ.

Контекст перестройки бессмысленно объяснять тем, для кого это личный жизненный опыт. Но даже если год создания работы на выставке совпадает с собственным годом рождения, фантомная ностальгия возникает, даже несмотря на то, что объективно никакого личного осознанного понимания эпохи не было. Кажется, что все и так ясно, и, как в случае с очень близкими языками, понимание отдельных слов не гарантирует то, что смысл удалось уловить верно. Видимо, все еще невозможно воспринимать работы Голосия как выживший знак времени — их свойства до сих пор не различимы, как если бы был "...на дворе сырой, безмозглый день года 1990-го. Внимая пользе бесполезного идем*".

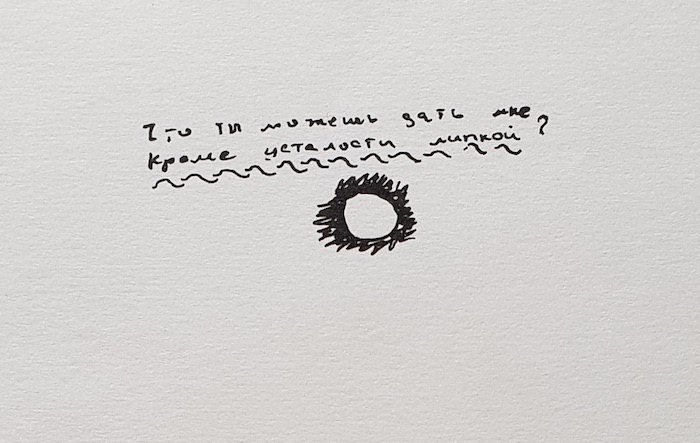

*из записей Олега Голосия.